カテゴリー: 2年生

1月8日(木)書初め大会

1月8日(木)3学期始業式

冬休みが終わり、今日から3学期が始まりました。ひっそりとしていた学校に、子供たちの元気な声が戻り、校内が一気に温かい雰囲気に包まれました。

始業式では、3年生と5年生の児童が「3学期に頑張りたいこと」を発表しました。

「きれいな声で歌いたい」「リコーダーの練習を頑張りたい」「計算を正確に解けるようにしたい」「漢字を引き続き頑張りたい」「発表に挑戦したい」など、一人一人が自分に合った目標をしっかりと話していました。

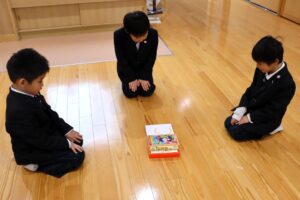

校長先生からは、3学期に大切にしてほしいこととして、「ありがとう」と感謝の気持ちを言葉にして伝えるというお話がありました。感謝の言葉は、自分の心も相手の心も温かくし、学校をより優しい場所にしてくれます。

子供たちが少しずつ学校生活のリズムを取り戻せるよう、丁寧に支えていきたいと思います。

12月24日(水)2学期終業式

2学期の終業式を行いました。

学年発表では、1年生と9年生が、2学期の学びの振り返りやこれからの目標について、堂々と発表する姿が見られました。

1年生は、

・「なわとびをたくさん練習してできるようになりました。」

・「図工の作品をたくさん考えてすてきな作品ができました。」

など、2学期にがんばったことを大きな声ではっきりと発表しました。

一人一人の成長が感じられる、微笑ましい発表でした。

9年生は、

「冬休みも、手を抜かずに計画的に課題に取り組みたい。」

「受験に向けて生活リズムを整え、勉強を頑張りたい。」

など、進路を見据えた力強い決意を述べました。最終学年としての自覚と頼もしさを感じる発表でした。

校長先生からは、「一年の計は元旦にあり」という言葉を交えながら、

“何に挑戦するのか、何を大切にしていくのかを自分で考え、失敗を恐れずに挑戦してほしい”

というお話がありました。どの子供も、校長先生と目をつなぎ、真剣に話を聞いていました。

その後、生徒指導部からは①健康 ②安全 ③心 を大事にして元気で冬休みを過ごしてほしいと話がありました。

子供たちにとって、2学期の成果を確かめ、新たな年と3学期への意欲を高める時間となりました。

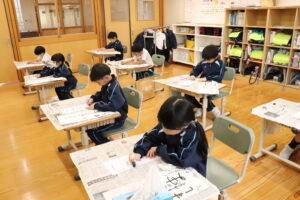

12月23日(火) 1~3年生 書初練習

1年生から3年生までは、11月末から書初の練習に取り組んできました。昨日と今日は、今学期最後の練習日となり、どの学年もこれまでの成果を発揮しようと一生懸命に筆を走らせていました。

1年生にとっては、クレパスを使って文字を書く活動が初めてでした。最初はぎこちなさもありましたが、回を重ねるごとに慣れ、のびのびとした作品が増えてきました。

2年生は、「前回より上手に」を合言葉に、一画一画を丁寧に書き進めています。集中して取り組む姿が多く見られ、文字にも力強さと安定感が出てきました。

3年生は、書初め用の大きな用紙や筆の扱いにも少しずつ慣れ始めています。それでも、書道ならではの難しさも感じているようで、バランスや文字の大きさを試行錯誤しながら取り組んでいました。

12月22日(月)アンサンブルつばき クリスマスミニコンサート

12月19日(金)全校レクリエーション「クイズ大会」開催

全校でクイズ大会を行いました。

クイズは、運動と頭脳を組み合わせたユニークな内容で、縦割りの掃除班ごとに協力しながら挑戦しました。

クイズに答えるためには、まず「ミッション」をクリアする必要があります。

- 5~9年生:バスケットゴールにボールを入れると回答権獲得

- 1~4年生:ボールを転がしてピンをすべて倒すと回答権獲得

このルールにより、運動と知恵の両方を使う楽しい時間となりました。

大会は子供会執行部が中心となって進め、学校生活に関する問題が出されましたが、中には少し難しい問題もありました。

- なんとつばき学舎の委員会の数は?

- 掃除の時間は何時から?

- 1~9年生で一番人数が多い学年は?

- 今年4月時点で女子と男子、どちらが多い?

- 2年生と5年生、人数はどちらが多い?

班の仲間と協力しながら答えを考える姿が印象的でした。

難しい問題もありましたが、班のメンバーと力を合わせて取り組む姿が見られました。

2学期の終わりに、みんなで楽しい時間を過ごすことができました。

12月18日(木) 冬の日差しの中で育つ子供たちの椿

12月8日(月)前期課程合同体育「なわとび」

今日は前期課程合同体育の時間に、みんなでなわとびに挑戦しました。

「疲れずに長くなわとびを跳ぶコツ」を聞き、いろいろな跳び方に挑戦しました。

なわとびのコツ

- 腕は腰につける … 肩に力を入れず、リラックスして回す

- 手首を回す … 大きく腕を動かさず、手首で軽く回すと疲れにくい

- 前を見て跳ぶ … 下を見すぎると姿勢が崩れるため、前を見てリズムよく跳ぶ

- なわの長さ調整 … 余分な縄の先は丸めず、約10㎝残して切ると跳びやすくなる

子供たちの声

- 「ケンケン跳びが30回できた!」

- 「前跳びが70回できたよ!」

- 「次は100回跳べるように練習するよ!」

みんな目標をもって楽しくなわとびの練習に取り組んでいます。これからも、寒さに負けずなわとびをして、元気いっぱいにこの冬を乗り切ってほしいです。