月: 2025年9月

9月29日(月) 異学年交流給食スタート(前期課程)

9月26日(金) 英検にチャレンジしました!

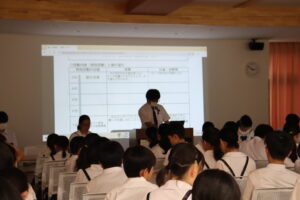

9月25日(木)第2回子供総会

9月24日(水)ふるさと学習 1~6年生

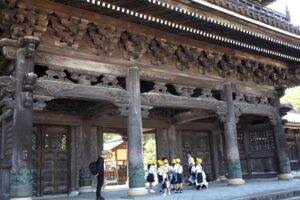

◇低学年は、南砺市井波地域を訪れました。

瑞泉寺では、建物の大きさと見事な木彫に圧倒されながら、「瑞泉寺は何歳ですか?」「柱は何本ありますか?」など、子供たちからたくさんの質問が出ました。

八日町通りでは、職人さんの仕事場を見学し、「何年続けていますか?」「作品の値段はどのように決まりますか?」と率直な質問も出ました。通りに飾られた猫の木彫り探しも楽しみました。

歴史あるお寺と今の木彫文化のつながりを肌で感じる、充実した学習となりました。

◇中学年は、南砺市平地域(上梨)を訪れました。

こきりこ館で、地域の伝統文化にふれる校外学習を行いました。まず「ミニささら作り」に挑戦しました。こきりこ踊りに使われる楽器「ささら」を、自分の手で作る体験を通して、木のぬくもりや職人の技にふれることができました。

その後は、「ささら」を手に、「こきりこ踊り体験」に参加しました。地元の方々のご指導のもと、ささらを使ってこきりこの演奏と踊りを体験しました。リズムに合わせて踊る楽しさや、伝統芸能の奥深さを感じることができました。

◇高学年は、南砺市平地域(東中江)を訪れました。

五箇山和紙の里で、紙すき体験をしました。まず「五箇山和紙ができるまで」のビデオ鑑賞をしました。紙の原料となる楮(コウゾ)から丁寧にこだわりをもって栽培し、雪深く豊かな水に恵まれた土地で400年以上伝わる和紙作りの技術を継承していることを知りました。

その後、係の方の説明の後、3つのグループに分かれて紙すきをしました。

たいら郷土館での「和紙ちぎり絵展」では、まるで絵具を使った絵画のような繊細なちぎり絵の作品の数々を興味津々に鑑賞しました。

子供たちは、南砺市の文化にふれながら、ものづくりや踊り等、五感を通して地域の魅力を再発見しました。心に残る、貴重な体験となりました。

9月22日(月) 1、2年生 生活科 「いのくちの ステキ」を伝える新聞を作ろう

先日、1、2年生が生活科の学習で「まちたんけん」に出かけました。子供たちは自分のタブレット端末で地域の様子を写真に収め、その写真を使って「いのくちの ステキ」を伝える新聞を作成しました。

床いっぱいに広げた写真を見て「まちたんけん」を思い出しながら、「ステキなデザインの車の写真があったはず。」「どの写真なら、ステキなところが伝わるかな。」と、子供たちは楽しそうに活動していました。

新聞には、見学場所のステキなところとその理由や、地域の方にインタビューして初めて知ったことなどを、自分の言葉でまとめてあります。

完成した新聞を見せながら発表の練習も行い、友達の発表を聞くことで新たな発見もありました。

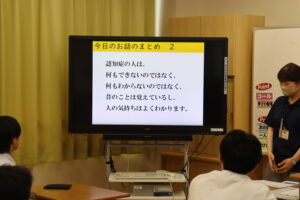

9月19日(金)学習参観・育成会教育講演会

9月18日(木) クラブ活動

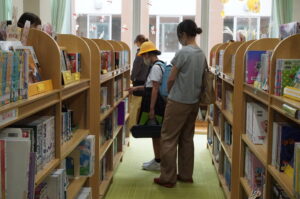

9月18日(木) 📚図書室へようこそ!親子で「家読(うちどく)」を楽しみませんか?

明日、教育講演会終了後の15:40から、図書室を保護者の皆さまにも開放いたします。

ぜひこの機会に、お子さんと一緒に本を手に取ってみませんか?

図書室には、子供たちが自分で作った本を集めたコーナーや、たっぷりの絵本が並ぶコーナーなど、ジャンルごとに見やすく配架されています。季節の飾りも施され、子供たちが「毎日行きたい!」と思えるような、楽しく温かい空間です。

今回は、保護者の皆さまも本を借りることができますので、ぜひ親子でお気に入りの一冊を見つけて、「家読(うちどく)」に取り組んでみてください。家庭での読書が、親子の会話や心のつながりを深めるきっかけになります。

たくさんの方に本を手に取っていただけることを、心より楽しみにしています。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

9月16日(水)不審者対応避難訓練を実施しました

今日は、児童の安全を守るための取組として「不審者対応避難訓練」を実施しました。緊急放送が流れると、各教室では速やかに施錠を行い、子供たちは静かに避難行動をとりました。

訓練中、廊下には子供たちの姿が一切見られず、全員が落ち着いて教室内で待機している様子に、大変感心しました。

その後、全校児童は体育館に移動し、校長先生から講話がありました。

「不審者は、どこから入ってくるか、いつ来るか、分かりません。万が一不審者が来た場合は、放送が流れます。普段から放送はしゃべらずに聞きましょう。そして、落ちついて素早く避難しましょう」とのお話があり、子供たちは真剣な表情で耳を傾けていました。

最後に、南砺警察署の方から安全指導がありました。

「もし外で不審者に声をかけられたら、『いかのおすし』を思い出してください」との言葉とともに、以下の行動を守るよう呼びかけがありました。

- いか…知らない人にはついて“行かない”

- の…知らない人の車には“乗らない”

- お…“大声”を出して助けを呼ぶ

- す…その場から“すぐに逃げる”

- し…“知らせる”(大人や先生に伝える)

子供たちは静かに落ち着いて話を聞き、安全に対する意識を高めることができました。

今後も、万が一の事態に備え、子供の安全確保を最優先に、継続的な訓練と指導を行っていきます。