カテゴリー: 9年生

7月3日(水)アンサンブルつばき 七夕バージョン

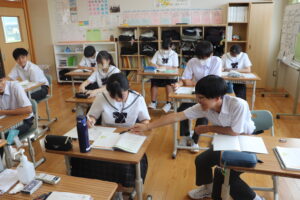

6月26日(水) 中等部 朝活動(テスト勉強)

中等部の今日の朝活動は、来週7月2日(火)~4日(木)に行われる期末考査に向けて、テスト勉強に取り組みました。朝の静寂な雰囲気の中、集中して問題集に取り組んだり、分からない所を教え合ったりしていました。

中等部では、先週テスト日程と範囲を発表し、テスト勉強に取り組ませています。特に7年生は初めての定期考査ですので、計画表や生活の記録で取り組み状況を確認しながらアドバイスしています。ご家庭でもお子さんの状況をご確認いただき、ご指導・ご助言をお願いいたします。

【期末テスト日程】

7月2日(火) 7年:理科,英語 8年:保健体育,理科 9年:社会,国語

7月3日(水) 7年:数学,保健体育 8年:社会,国語 9年:理科,英語

7月4日(木) 7年:社会,国語,技術・家庭 8年:数学,技術・家庭,英語 9年:技術・家庭,数学,保健体育

6月25日(火)自学の時間

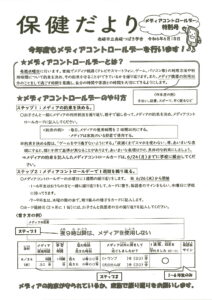

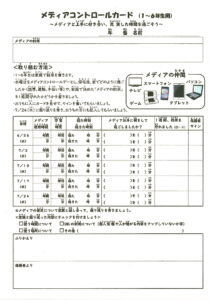

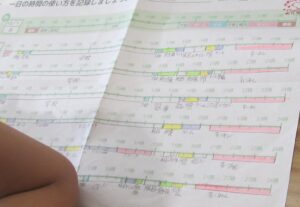

6月18日(火)メディアをコントロールして使おう

家庭でのメディア機器(テレビ、スマートフォン、ゲーム、パソコン等)の利用法や利用時間について振り返り、メディアをコントロールしていくための約束を決め、守っていこうという時間を全校で取りました。

子供たちはメディアを過度に利用するとどのような害があるのか、生活でのメディアの使用実態を確認し、過度な利用になっていないか、依存になっていないか等を振り返り、どのような具体的な目当てや約束を決めればよいのかを考えました。

これから、家族と話し合って決めた約束を毎週水曜日に振り返り、カードに記入していくことになりますが、一人一人がメディアとの適切な距離感について考え、自らコントロールしていく力を身に付けていってほしいと思います。