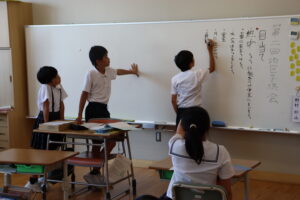

カテゴリー: 3年生

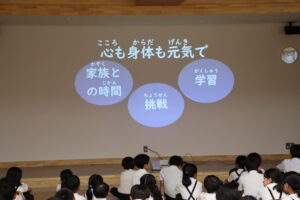

7月30日(水)1学期終業式

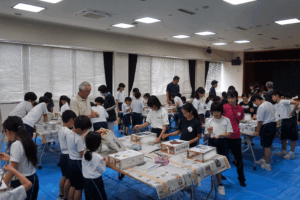

7月28日(月) 誕生会食

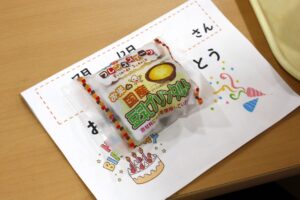

今日の給食の時間には、7月生まれの子供たちをお祝いする「誕生会食」を行いました。

給食委員から名前を呼ばれると、ちょっぴり照れながらも、とっても嬉しそうな子供たちの表情が見られました。

毎月の誕生会食では、いつもの給食に特別なデザートがついて、みんなニコニコです!

さらに、委員会で準備してくれた「おめでとうメッセージ」も手渡され、あたたかい雰囲気の中で楽しい時間を過ごしています。

今日もみんなで「おめでとう!」と声をかけ合いながら、笑顔いっぱいの給食時間になりました。

毎月、誕生会食の準備をしてくれる給食委員会のみなさん、ありがとうございます!

今日の献立は、ご飯、牛乳、魚のごま焼き、ひじきの炒り煮、小松菜の味噌汁でした。いつも温かい給食をありがとうございます。