6月23日(月)ラウンジでのひと時

正面玄関を左に行くと、みんなが気軽に集えるラウンジがあります。ここにはピアノが置かれていて、旧井口中学校時代には中学1~3年生が合同で歌の練習をしていた場所です。

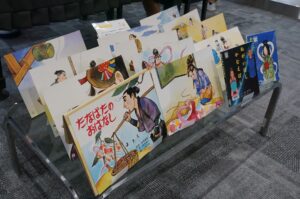

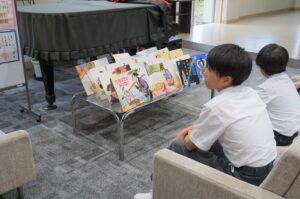

ラウンジでは、給食後にピアノを弾く子供たちが奏でる美しい音色が響き渡っています。その音楽を楽しみながら、友達と談笑する子供たちの笑顔が見られます。ラウンジの周りには自然と人が集まり、季節の本や紙芝居も置かれているので、読書や物語を楽しむこともできます。

また今日は、委員会の子供たちがラウンジ横の水槽の掃除をしており、それを進んで手伝う下学年の子供たちもいました。

昼休みの時間は、子供たちが自由に過ごし、友達との絆を深める大切なひと時です。