カテゴリー: 6年生

7月24日(木)5、6年立山宿泊学習

5、6年生が1泊2日の日程で立山宿泊学習に出発しました。1日目は立山博物館で立山の歴史について学習し、その後室堂へ向かいます。2日目は浄土山に登る予定です。

登山に向けて5、6年生は数日前から登山靴で歩く練習をしてきました。少し緊張しながらも立山荘での宿泊を楽しみにしている子供、家族と離れるのが少し寂しいと感じている子供、不安とドキドキが入り混じった宿泊学習です。

出発式の校長先生のお話の中で、立山信仰の歴史について学んできましょうと宿題が出されました。立山の素晴らしい景色と美しい自然を体感し、立山を中心とした人々の思いについても学んで来てほしいと思います。また、ルールを守って怪我をせず安全に登山を楽しんできてほしいと思います。

7月22日 「人権の花運動」伝達式(前期課程)

7月16日(水) 「第58回交通安全こども自転車県大会」 優勝報告

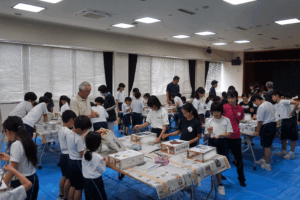

7月16日(水) 行燈に色を付けました

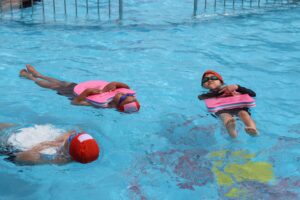

7月15日(火)水泳学習

7月11日(金)行燈作り(蝋引き)

インパチェンス 蛾の幼虫に食べられる!

7月9日(水)アンサンブルつばき

7月6日(日)🏆 第58回交通安全こども自転車県大会 団体優勝!全国大会へ! 🚴♀️🚴

富山県運転教育センターで行われた「第58回交通安全こども自転車県大会」において、南砺市代表として出場した南砺つばき学舎の子供たちが見事な活躍を見せ、団体の部で優勝しました!

この結果を受けて、8月6日に東京で開催される全国大会へ、県代表として出場することが決定しました。

全国の舞台でも、安全運転の技術とマナーをしっかりと発揮してくれることを期待しています。

さらに、個人の部でも素晴らしい結果を残し、1位から4位までをつばき学舎の子供たちが独占する快挙を達成しました。

日頃の練習の成果と、交通安全への高い意識が実を結んだ結果です。

閉会式後には、大会長様より全国大会に向けた温かい激励の言葉をいただきました。

子供たちは、元気よく挨拶をしたり質問にも明るく丁寧に答えるなど、最後まで礼儀正しく立派な姿を見せていました。

長い間、学科試験や実技試験に向けて勉強してきた皆さん、おめでとうございます!そして、全国大会でも頑張ってください!