10月7日(火) 学習発表会係会

つばきの時間に第1回目の係会が行われました。

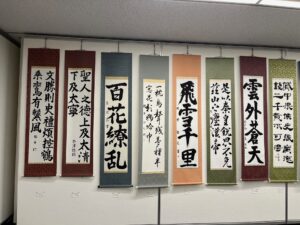

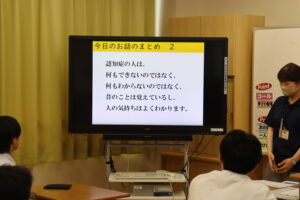

4年生から9年生までの子供たちが、「会場設営・管理」「進行・放送」「舞台」「全校企画」の4つの係に分かれ、係長の進行のもと、担当する仕事の確認や、活動における注意点の共有を行いました。

係会では、学年の枠を越えて意見を出し合い、協力しながら準備を進める姿が見られました。子供たちの真剣な表情や積極的な姿勢からは、今年の学習発表会テーマである

『「共創(きょうそう)」~一人一人が輝く舞台~』

の“輝き”が、まさに感じられる時間となりました。

今後も、予行の前後に係会が予定されており、発表会に向けてさらに準備が進められていきます。

子どもたちが創り上げる「共創」の舞台に、どうぞご期待ください。